Expositions 2025

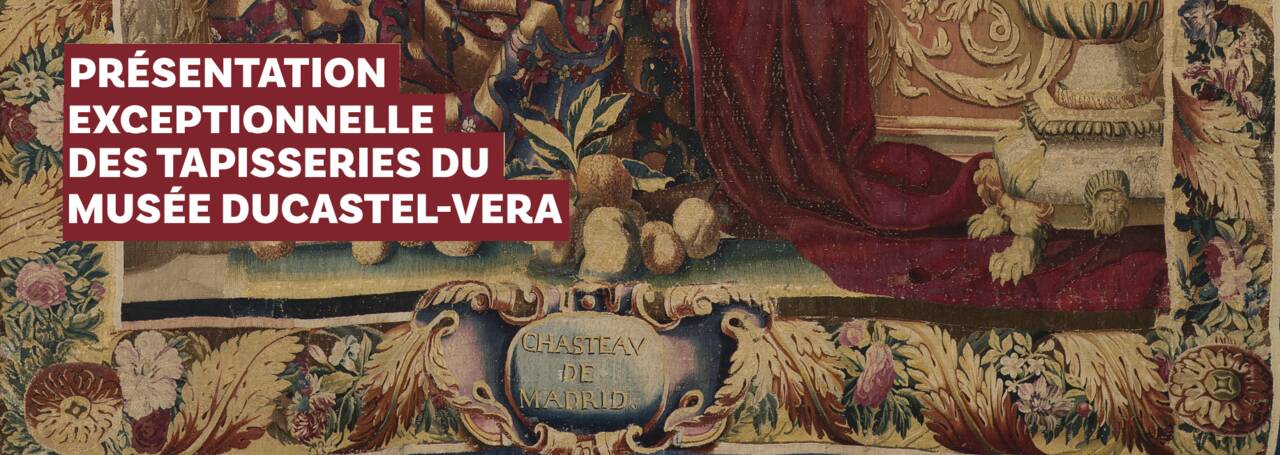

Présentation exceptionnelle des tapisseries du musée Ducastel-Vera

Du 20 septembre au 19 octobre 2025

TAPISSERIES DES NOAILLES, CHEFS-D’ŒUVRE DES GOBELINS

En 1790, le maréchal Louis de Noailles fait don à la Ville de plusieurs meubles afin d’embellir l’hôtel de la Chancellerie devenu « hôtel de la Municipalité », dont six tentures de la manufacture royale des Gobelins. Ces tapisseries ont été tissées pour son père, Adrien Maurice de Noailles, et portent la signature de Mathieu Monmerqué, chef des ateliers de basse-lisse entre 1730 et 1736. Elles reprennent les cartons de la Tenture des Mois ou des Maisons royales réalisée sous la direction de Charles Le Brun entre 1665 et 1683 pour Louis XIV. À quelques exceptions près, le dessin reste fidèle aux modèles, les armes des Noailles ayant toutefois remplacé celles de France.

En 1843, les tentures sont découpées et remaniées pour s’adapter à la salle du Conseil du nouvel hôtel de ville, plus tard cabinet du Maire. Classées en 1911, elles sont restaurées pour la première fois aux Gobelins en 1947. Les lissiers en reconstituent quatre : Louvre ou Janvier, Palais Royal ou Février, Madrid ou Mars et Montceaux ou Décembre. De la tenture Blois ou Novembre, déjà en mauvais état en 1843 (« le milieu entièrement consommé et pourri »), ne subsiste que la partie droite, intégrée à Montceaux. Quant à Chambord ou Septembre, elle a quitté la Ville dès le XIXe siècle : conservée au musée Stieglitz de Saint-Pétersbourg, elle est aujourd’hui à l’Ermitage.

Abîmées par la trop longue exposition, les tapisseries des Noailles sont décrochées en 1976. En 2001, une étude constate leur état alarmant malgré la consolidation par les ateliers Aubry entre 1976 et 1980. Deux sont restaurées : Montceaux en 2005-2007 par Sylvie Forestier, puis Madrid en 2011 par l’entreprise belge De Wit.

PAUL VERA ET LE RENOUVEAU DE LA TAPISSERIE AU XXe SIÈCLE

À trop vouloir imiter la peinture et à répéter les grands succès du XVIIe siècle, l’art de la tapisserie semble, au début du XXe siècle, avoir perdu de son originalité. La redécouverte des tentures médiévales comme la Dame à la licorne et L’Apocalypse d’Angers amène certains lissiers à encourager le recours à un nombre de couleurs réduit, à un grain de tissage plus épais et le développement des techniques propres au textile.

La réforme vient au lendemain de la Première Guerre mondiale grâce notamment à Antoine-Marius Martin, nommé en 1917 directeur de l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson. Martin fait appel aux artistes modernes pour la création de modèles pensés spécifiquement pour la tapisserie et à tons comptés, dont Paul Vera. L’artiste imagine pour la manufacture d’Aubusson des cartons résolument novateurs avec un hachurage pour passer d’un ton à l’autre qui s’inspire de ses gravures sur bois. Les sujets sont les siens : le jardinage, Flore, Orphée, les saisons.

Dès 1921, Vera collabore également avec la manufacture de Beauvais, puis avec celle des Gobelins. Le projet de la tenture des Saisons est interrompu par la guerre et seul Le Printemps est tissé. L’Été est repris pour la tenture des Éblouissements créée entre 1945 et 1947. À partir de 1942, Vera travaille pour l’Atelier des Rénovateurs de la Tapisserie (ART) fondé par Antoine Behna à Colombes. En huit ans, le peintre réalise quinze cartons à fonds unis et bordures ornementales, toujours fidèle à ses thèmes de prédilection qui sont la nature, les jardins, la joie de vivre et les bonheurs simples.

Le bestiaire merveilleux de Paul Vera

Du 20 décembre 2024 au 14 septembre 2025

Coloré et joyeux, l’art de Paul Vera se nourrit de la nature. Ses œuvres sont une évocation sans cesse renouvelée d’une Arcadie bucolique, peuplée de bergers et bergères qui se font tantôt allégories, tantôt vacanciers, tantôt jardiniers. Autour d’eux, la flore se resplendit, éternelle et généreuse, avec les branches d’arbres ployant sous le poids des fruits, les paniers débordant de légumes et les guirlandes de fleurs.

Dans cet univers idyllique, les animaux s’épanouissent également, libres et heureux. L’Art Nouveau s’est passionné pour les chauves-souris, les insectes, les coraux ou les oiseaux exotiques, y trouvant des lignes, des formes et des couleurs nouvelles. Si Paul Vera s’amuse à transformer l’enfance d’Orphée en petit zoo bigarré, avec perroquets, iguanes et licornes, ce sont les animaux ordinaires qu’il préfère mettre en scène dans une grande simplicité. Hirondelles et colombes se partagent le ciel. Vaches, brebis et poules tiennent compagnie aux jardiniers débonnaires. Les petits chats joueurs animent de leurs facéties les coins des compositions, tandis que les petites tortues à la carapace quadrillée rappellent la préciosité de l’eau.

De temps en temps, Vera abandonne toute figure humaine pour donner la place d’honneur à l’animal. Les poissons en mosaïque s’approprient les bassins des jardins qu’il crée avec son frère André. Les colombes s’adaptent à la géométrie des gravures de livre ou des objets décoratifs. Lapins, canards, tortues ou colombes deviennent le sujet des carreaux de céramique transformant la simplicité d’une illustration pour enfants en une véritable poésie du vivant.

Entrée gratuite, livret-jeux pour enfants

Laisser son empreinte : six siècles de l’estampe.

Œuvres choisies du Musée Ducastel-Vera

Du 8 février au 8 juin 2025

Estampe, gravure, taille-douce, eau-forte, taille d’épargne, lithographie, burin, aquatinte… la pluralité des termes répond à l’incroyable variété de l’image imprimée sur papier. Alors que le dessinateur ou le peintre interviennent directement sur le support, le graveur travaille d’abord sur la matrice qui ne deviendra l’œuvre – une estampe – qu’une fois encrée et passée sous presse, donc inévitablement en s’inversant comme dans un miroir.

Dès ses origines à la fin du Moyen Âge, le but premier de l’estampe est la multiplicité mécanique de l’image reproduite autant de fois que nécessaire ou jusqu’à l’épuisement de la matrice. Mais facilité de reproduction n’est pas synonyme de facilité de création ! Depuis le dessin préparatoire et jusqu’au séchage de la feuille après impression, le graveur franchit une multitude d’étapes qu’exige chaque technique, devenant parfois artisan ou chimiste, mais restant toujours et avant tout un artiste.

Fièrement, il y appose ses initiales, puis, à partir du XVIe siècle, son nom avec une précision latine quant à son rôle exact : invenit « a inventé », delineavit « a dessiné », sculpsit « a gravé », fecit « a fait » (dessiné et gravé), excudit « a exécuté ».

De la rencontre entre l’encre et le papier, naissent les œuvres d’une remarquable richesse plastique et d’une extrême diversité. Le Musée Ducastel-Vera vous invite à la découverte de l’estampe à travers les feuilles issues de ses collections. Le Musée s’associe avec l’atelier yvelinois Art Gravure SQY car cet art pluriséculaire est également actuel et vivant !

Vous avez une question ?

Une question ? Besoin d’un renseignement ?

N’hésitez pas à nous contacter.